お茶屋の立場から考える――日本茶、そして「さゆい」はこれからどこへ向かうのか

こんにちは。改めてにはなりますが、今日は「さゆい」のブランド立ち上げの経緯、そして私たちが目指す未来について、少し本音を綴りたいと思います。

実は私、“文さん”がこの「さゆい」ブランドを提案し、「寺さん」「松村さん」「宏昌さん」と共に立ち上げに関わりました。

ブランド設立者の一人として、なぜ新たな日本茶ブランドをこの時代に作ろうと考えたのか、その想いを、改めてお話しさせてください。

「さゆい」を運営する株式会社山田園は、静岡県川根に本拠を構える創業55年以上の製茶メーカーです。

私たちは、長年にわたり、大手百貨店や企業様向けなどに日本茶ギフトを卸す事業を中心に歩んできました。

しかし、日本茶に対する時代の流れは厳しいものでした。

日本茶の生産量は、1975年をピークに減少を続け、一時的なブームもあったものの、長期的な減少トレンドは変わりません。

一方で、コーヒーは1975年以降急成長を遂げ、今や国内市場規模で日本茶のおよそ4.5倍に達しています。

グローバル化の波を受け、私たちもまた、そんな時代に翻弄されながら、お茶だけでなく、どら焼きやスイーツなど、お茶のお供となる商品にも事業を広げてきました。

しかし、どんなに時代が変わろうとも、「お茶屋」としての原点を簡単に手放すことはできません。

創業者・山田玉雄が築いた川根茶の生産農家からの礎。

そこから脈々と続く、製茶メーカーとしての55年以上の歴史。

これらを受け継ぎ、未来へと繋げていくために、私たちにとって日本茶の再興は、単なる一事業領域の問題ではなく、企業としての存在意義に関わる重大な課題であると考えています。

そして、存在意義が明確な事業運営は、企業にとって結果的に事業の長期利益の最大化へとつながります。

つまりは、日本茶市場の行方は、当社自身の未来と深く結びついているのです。

そしてこの課題意識は、単に私たち山田園だけの問題ではなく、日本茶業界の未来は、日本文化の未来であり、ひいては日本経済の基盤を支える大きなテーマでもある。そのように思うのです。

そして、そのような考えによって立ち上げたのが、「さゆい」ブランドです。

目次

では、なぜ日本茶の将来は日本経済にとって重要な課題なのか?

ここで改めて、日本茶という存在の価値を考えてみたいと思います。あくまでこれらはポジショントークであることはご留意頂きたい。

日本茶について考えみるときに、その対照的存在として、コーヒーについて考えてみたい。

コーヒーは嗜好品飲料の市場の中で、日本茶に勝る市場規模を有しており、日本茶とは嗜好品飲料市場として、競合関係にあります。

この2つのドリンクを比較してみるとき、その共通点として浮かび上がってくるのは明確で、「カフェイン」の存在です。

全日本コーヒー協会の調べでは、コーヒーを飲む理由として、最も魅力的だとされるコーヒーの要素は、「眠気覚まし」の効果であるとされています。

コーヒーを、眠気ざましのために、カフェイン摂取を目的として飲んでいることが分かります。

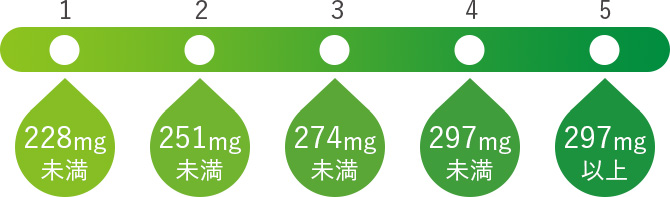

そのコーヒーと同様に、日本茶にもカフェインはふんだんに入っており、高級茶として有名な「玉露」には、

一般的なコーヒーの約2倍以上(例:コーヒーが約60mg/100ml、玉露が約160mg/100ml)のカフェインが入っており、「眠気覚まし」を目的とする場合、

実はコーヒーと同様、または場合によってはそれ以上の効果があるとされています。

長い歴史の中で嗜好品飲料として人気の高い「コーヒー」と「日本茶」にはそんな共通点があったのです。

日本茶は西暦600年前後、コーヒーは1600年前後に飲料として飲まれるようになりましたが、

科学的体系が未発達だった時代に、人々が選び抜いた飲料や食品には、そのような人間の本能に深く根付き、さらには経済的合理性が含まれていることが多いのです。

それは、アルコールや砂糖、小麦や米など、現代にも続くモノの特徴でもあります。長い歴史に支えられた嗜好品こそが、未来に続く力を持っているのです。

そして日本茶には、コーヒーには無い「テアニン」が入っている。カフェインの負の側面(過覚醒)を和らげ、持続的な穏やかな覚醒状態を維持する効果があるとされております。

1400年以上の歴史を経て、この健康志向の時代になって見直される、まさに未来の可能性を秘めた存在なのです。

日本茶を取り巻くエコシステムは日本が持つ重要な経済的資源である。

日本茶はその名の通り、日本独自の製法によって作られる。お茶の葉は、加工度合いによって、「日本茶」や「烏龍茶」「紅茶」などに変化する。

青々とした収穫直後の茶葉を、酸化させて発酵させた茶葉が、半発酵で「烏龍茶」、完全発酵で「紅茶」となる。

その中で日本茶は、収穫直後に「蒸し」の工程を入れることで、酸化を防ぎ茶葉本来のアミノ酸(テアニン等)を茶葉に残すことによって、旨みの濃いお茶にする。

その代表的存在が、「玉露」であり、「抹茶」なのです。

この日本茶の製法は日本独自の進化を遂げることで生まれた製法であり、日本国内で育てられた茶葉の品種で、収穫直後に加工しなくてはならない。

日本国外では簡単に真似できない、日本の気候と土地に根差した、日本文化が生み出した産業領域なのです。

コーヒーは日本で商業用に、経済的生産規模のある栽培はできない。

コーヒーは基本的に、南北緯度25°以内の熱帯地域での栽培が原則となっており、日本では、外国で作られたものを輸入し、それを加工することによって国内流通させている。

つまりは、コーヒーの最大の付加価値は、生産国であるブラジルやインドネシア、アメリカやコロンビアなどによって生まれ、世界で消費されるコーヒー業界の経済的利潤は、最終的には彼らに還元されている。

それ自体においては否定すべきものではなく、私もコーヒーは好きで、コーヒーを「飲むべきでない」や、「日本で生産することを考えるべきだ」とは言わない。

しかし、外国で生産されたものを、ただ消費するだけでは国内で生み出した利益をただ食い潰すだけである。

そうではなく、コーヒーの良さを取り入れつつも、歴史を考えれば十分なポテンシャルがある日本茶を、コーヒーと対等な関係性で、その存在感を国内消費者、ひいては外国への輸出によって示して行かねばならない。

そして、それはただの願望ではなく、現実的にその必要性が高まっていると考えている。

コーヒーは輸入品である以上、日本円の為替相場に仕入れ値が影響を受け、つまり、世界情勢の動向に影響を受ける。

現代のロシア・ウクライナの戦争や、トランプ政権による関税・政策の不安定化が叫ばれる中で、コーヒーの価格の乱高下が激しくなっている。

それはつまり、コーヒー関連企業の事業不安に繋がり、消費者の生活費の不安定化に繋がる。

また、実際に最近では、世界のグローバル化・欧米化の波を受けて、中国でのコーヒー消費量が急激に増えている。

それによって、アメリカでのコーヒー先物価格は2025年4月現在の価格が、2023年9月の価格よりも2.5倍以上の価格が付いている。

日本の世界での経済的立場が相対的に弱まり、さらに今後も弱まっていくことを前提とするならば、

今後のコーヒー価格の高騰は避けることができない。

ここまでを整理すると、つまり「コーヒーは外部リスクに非常に脆弱」ということがわかる。

それと対照的に、日本茶の価格は国内生産・国内消費を前提とすると、価格は安定しており、さらに言えば現在では下落傾向にある。

今こそ、日本茶の価値を改めて見直し、国内での消費量を増やし、さらには外国への輸出によって、

日本茶の存在感を示すことが、今後の嗜好品飲料の経済に大きな影響を与えるのではないかと思う。

それは我々だけでどうにかなる話ではない。

しかし、我々が先頭に立って今後の日本茶業界のあるべき姿を目指し、

個性的でありながら、王道を行く——そんな日本茶本来の魅力を最大限に引き出した、日本茶ショップでありたいと考えている。

業界の内外の人々と共に、日本茶業界の再起に立ち上がり、共に歩むことができればと願っている。

以上が、私たち「さゆい」が描く未来への想いです。共に、新しい日本茶の旅を歩み出しましょう。